[한국농어민신문 고성진 기자]

물가 안정 명분의 ‘농축산물 할인지원 사업’이 대형유통업체 ‘배 불리기’ 사업으로 전락했다는 비판이 커지면서, 정부 지원 방향을 취약계층 대상의 ‘농식품바우처 사업’ 확대로 전환해야 한다는 요구가 힘을 얻고 있다. 단기 소비 촉진에 치중된 할인지원 사업의 비중을 줄이고, 대신 취약계층 식생활 개선과 국산 농산물 소비 확대 기여가 뚜렷한 농식품바우처 예산을 대폭 확대해야 한다는 것이다.

올해까지 8000억 규모 투입 불구 물가 안정 효과 불분명···대형 유통업체 배만 불려

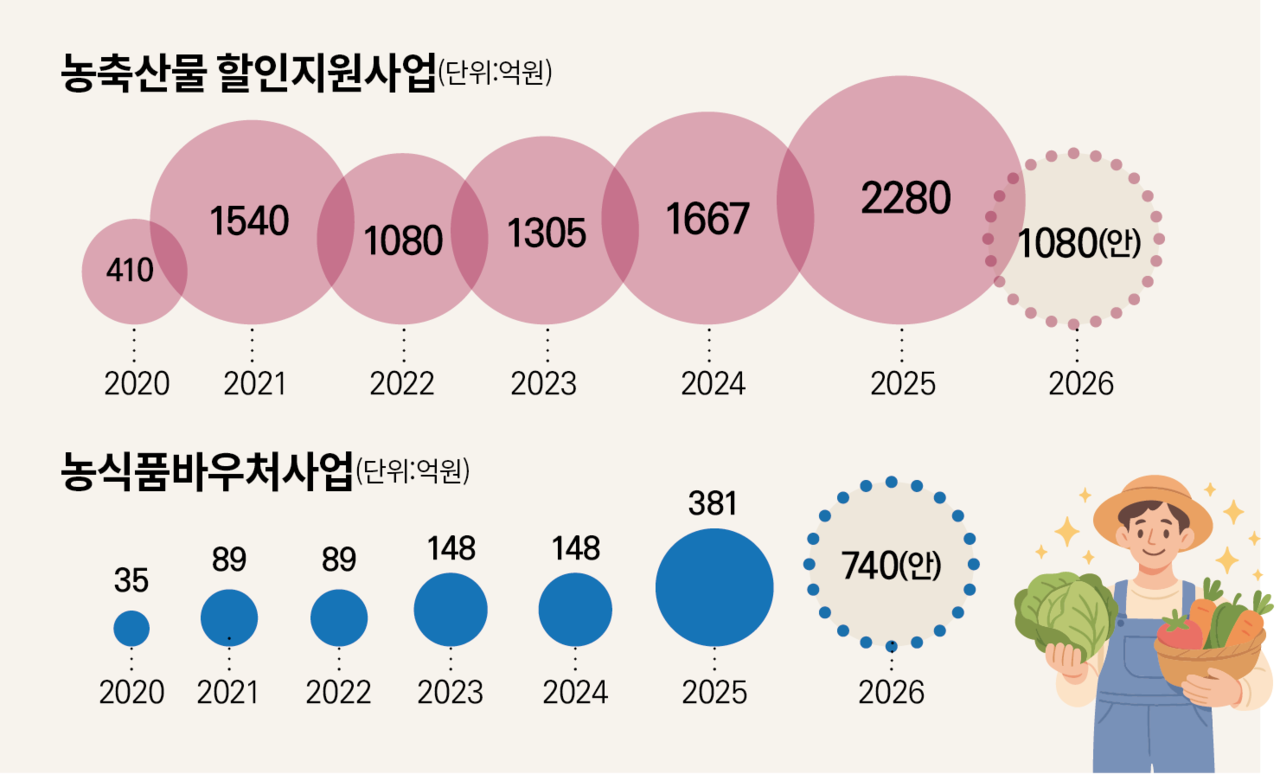

농축산물 할인지원 사업과 농식품바우처 사업은 모두 2020년 하반기에 도입됐다. 할인지원 사업은 소비자가 대형마트와 전통시장 등에서 할인지원 품목을 구매할 때 20~30% 범위에서 최대 2만원까지 할인 지원을 받는 제도로, 시행 첫 해를 제외하고 매년 1000억원 이상 예산이 투입되고 있다. 2020년 410억원, 2021년 1540억원, 2022년 1080억원, 2023년 1305억원, 2024년 1667억원 등 5년간 6000억원이 소요됐으며, 올해 2280억원과 내년(안) 1080억원을 합치면 총 9300억원을 넘어선다.

하지만 수년째 대규모 예산 투입에도 실효성 논란이 끊이지 않고 있다. 지난달 감사원 감사 결과에서 할인지원 사업은 물가 안정 효과가 불분명하고 대형유통업체의 배만 불리는 식으로 운영된 사실이 드러났고, 최근에는 수산 분야의 대표적인 할인지원 행사인 ‘대한민국 수산대전’의 경우 3년간 정부 지원 예산 약 2260억원 중 73%(1648억원)가 이마트·쿠팡 등 대형유통업체에 지원된 것으로 나타나 현행 할인지원 사업의 구조적 문제점이 계속 지적되고 있다.

농식품바우처 사업은 중위소득 32% 이하 저소득층 가구의 임산부·영유아, 초·중·고교생을 대상으로 국산 과일·채소·흰우유·육류·잡곡 등을 구매할 수 있도록 지원(국비 50%, 지방비 50%)하는 제도다. 가구원 수에 따라 월 4만원~18만7000원 차등 지급되며, 2020년 9월 시범사업 이후 기획재정부의 예비타당성조사를 거쳐 2025년부터 본 사업으로 전환됐다.

그러나 윤석열 정부에 이어 이재명 정부에서도 국정과제로 채택된 핵심 농정과제임에도, 예산 규모(국비 기준)는 2020년 35억원, 2021년 89억원, 2022년 89억원, 2023년 148억원, 2024년 148억원 등 시범사업 5년간 총 500억원 수준에 불과했고, 본 사업 전환 첫 해인 올해 381억원에 그치고 있다. 이는 농림축산식품부가 예비타당성조사에서 기재부에 제시한 본 사업 소요액 1조2765억원(국비 6000억원)에 크게 못 미친다.

이렇다 보니 2020년 4개 시군 1만5000가구를 대상으로 시작한 시범사업은 2024년까지 24개 시군 9만6000가구로 확대됐지만, 정작 전국 단위 본 사업 전환 이후 지원 대상 축소가 불가피한 상황을 맞게 됐다. 농식품부는 애초 중위소득 50% 이하 214만가구를 지원 대상으로 잡았지만, 예산 부족으로 올해 사업 대상을 중위소득 32% 이하 가구(생활급여 수급) 가운데 임산부, 영유아, 초·중·고 학생이 있는 8만7000가구로 대폭 좁혔다. 가구 숫자로 보면, 2024년 시범사업보다 축소된 셈이다. 국회에 제출된 내년 사업 예산안은 740억원으로, 정부는 청년 가구를 포함해 16만 가구로 확대할 계획이며 2030년까지 차상위계층 등 영양 취약계층으로 단계적으로 확대할 방침이다.

취약계층 식생활 개선·국산 농산물 소비 확대 기여···바우처 확대 바람직 여론

전문가들은 재정 배분의 우선순위를 바꿔, 할인지원보다 농식품바우처 사업 확대에 초점을 맞춰야 한다고 강조한다.

임정빈 서울대 교수는 “할인지원 사업은 일반 보편형 할인 사업이기 때문에 고소득층까지 혜택이 돌아가고, 유통업체도 이익을 가져가는 구조다. 즉, 수혜 대상을 명확히 구별할 수 없다는 한계가 있다”며 “사업 자체가 단기 소비 촉진 위주에 맞춰 구조적 개선에 한계가 있고, 지속성도 떨어지는 한시적 사업”이라고 지적했다.

임 교수는 이어 “현물 지원 방식의 농식품바우처 사업을 확대하는 것이 국산 농산물 소비 확대는 물론 지속가능성과 사회적 효과 면에서도 훨씬 바람직하다”고 강조했다.

이춘수 국립순천대 교수도 “물가 안정 대책이라는 명목에서도 취약계층에 직접 지원되는 목적성이 분명한 바우처 사업의 실효성이 훨씬 크다”면서 “생산 기반 안정화가 가장 중요하지만, 가격 변동성이 불가피한 상황에서는 사후 대책 차원에서 지원 대상을 명확하게 선정한 이후에 소비쿠폰이나 바우처 방식으로 지원하는 방안이 합리적이다. 이런 점에서 생산자와 취약계층 모두에게 직접 혜택이 돌아가는 농식품바우처 사업의 확대가 매우 중요하다. 아울러 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업과 초등돌봄교실 과일간식 사업 확대도 필요하다”고 덧붙였다.

한편 바우처 사업의 높은 만족도도 확대 필요성을 뒷받침하고 있다. 2024년 시범사업 설문조사에서 ‘건강 및 영양 보충에 도움이 됐다’는 응답자 비율이 86%였고, ‘현재 식생활에 만족한다’는 의견도 34%에서 49%로 대폭 증가했다. 이와 함께 국산 농산물 소비 증가로 국내 농업생산 기반 유지 및 자급률 향상에도 기여하고 있다는 평가를 받고 있다.

현물 바우처 방식이 현금 지원에 비해 ‘한계소비성향’(새로 늘어난 소득 중 소비에 쓰이는 비율)이 높아 식품 소비 촉진 효과가 크다는 분석도 있다. 2024년 농식품바우처 지급에 따른 한계소비성향은 약 43%로, 현금지원(10%)보다 4배 이상 높다.